加谷珪一の超カンタン経済学 第21回

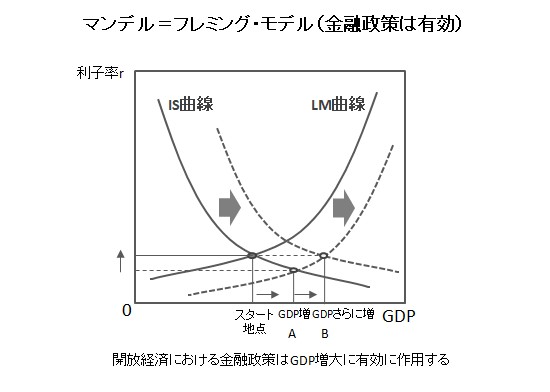

前回は、貿易や国際的な資本取引がある場合のIS曲線とLM曲線の動きについて解説しました。開放経済では、財政出動を行っても、為替の動きがこれを相殺してしまい、効果がなくなってしまいます。金融政策の場合は、どのようなメカニズムが働くのでしょうか。

金融政策の効果は高い

閉じた経済圏では、金融緩和を行うと、お金の市場でマネーが余ることになります。その結果、債券などの金利が低下し、企業は資金を借りやすくなります。企業は借りたお金で投資を拡大しますから、GDPは増えることになります。

つまり、閉じた経済圏では、財政出動と並んで、金融政策は大きな効果を発揮するわけです。では開放経済で金融政策を実施した場合は、どのような動きになるでしょうか。

開放経済では、閉じた経済よりもさらに大きな効果が望めます。金融政策の実施で金利が低下することによって資金が海外に流出し、自国通貨が安くなります。日本に当てはめれば円安になるので、輸出が活発になってGDPが増大するからです。

金利の低下によって景気が刺激されることに加え、通貨安によって輸出が増えますから、さらに景気が拡大します。開放経済においては金融政策の効果が極めて高いことがお分かりいただけると思います。

Copyright(C)Keiichi Kaya

LM曲線だけでなくIS曲線もシフトさせる

この話をIS曲線とLM曲線に当てはめると以下のようになります。

GDPの水準が変わらない状態においてマネーが増加すると、これらの多くは債券への投資に回って金利が低下します。つまり、同じGDPであるにもかかわらず金利が低くなるので、LM曲線は右にシフトします。

LM曲線が右側にシフトすると、金利が下がってGDPが増大しますが(図のA)、金利が低下すると、より高い金利を求めて海外に資金が流出します。外貨を購入しますから日本にあてはめればドルを買って円を売る動きになり、円安が進みます。

円安が進むと輸出が増えるのでGDPが増加し、これはIS曲線を右側にシフトさせます。そうなると、金利はもとの水準に戻り、GDPはさらに増大することになります(図のB)。

日本を含め、各国がこぞって財政ではなく金融政策で景気を刺激しようとしているのは、グローバル経済が発達した現代においては、金融政策の効果が高いと考えられているからです。

加谷珪一の超カンタン経済学もくじ