日銀は、2016年9月21日に開催した金融政策決定会合において、これまでの金融政策の枠組みを変更し、短期金利と長期金利の目標を定める新しい措置の導入を決定しました。

これは従来のスタンスからの大きな転換であり、場合によっては量的緩和策からの撤退も視野に入れた長期戦にシフトしたと認識すべきでしょう。日銀は明確に説明していませんが、声明文をよく読むと日銀のホンネがよく分かります。

日銀は物価目標が達成できていないことを認めた

日銀は前回(2016年7月)の金融政策決定会合において、2013年4月から実施してきた量的緩和策について「総括的な検証を行う」としていました。総括の内容としては、デフレ脱却についてある程度の効果があったとしながらも、日銀が掲げてきた2%の物価目標が実現できていないことを認めるものとなりました。

日銀は原油価格の下落などが主な要因としていますが、量的緩和策が持つ本来の趣旨から考えると、個別商品の価格動向は全体に大きな影響を与えるものではありません。量的緩和策は、貨幣数量説的な考え方と合理的期待形成を前提にしているからです。

最終的な物価水準というものは、日銀が供給するマネーの総量に強く依存しており、市場は日銀のスタンスを知っているはずですから、個別商品の価格が下がることがあっても、期待インフレ率には影響しないことになります。

ところが現実には、原油価格の下落などから日本の物価上昇率は鈍化し、それに伴って期待インフレ率も下がってしまった状態にあります。現実に2%の物価上昇がすぐに達成できると考えている人は、今となってはほとんどいないでしょう。

これでは量的緩和策は無意味ということになってしまいます。日銀はこうした一種、矛盾した状況を説明するために、適合的期待というキーワードを持ち出しました。これは日本は適合的期待によってインフレ期待が決まる傾向があるので、量的緩和策が効果を発揮しにくいとう話です。

適合的期待というのは、将来のインフレ期待が現在の物価水準に依存する状態を指します。つまり今、物価が下がると将来も下がると考え、今、物価が上がると、将来も上がるというものです。したがって日銀が量的緩和を行ってマネーの供給量を増やしても、実際に物価が上がらなければ、国民はそう認識しないということになります。したがってマネーの総量が現実経済における物価に反映されてくるまでタイムラグが生じることになります。

主導権は日銀官僚に移った?

これに対して、本来の量的緩和策は合理的期待形成を前提にしています。合理的期待形成とは、現在利用可能なすべての情報に基づいて期待が形成されるというものです。ここでいう情報の中には、日銀が実施している量的緩和策の理論も含まれます。

これまでは、中央銀行のやっていることを国民は理解できているはずという前提で政策が実施されてきました。しかし、日銀は、そうではないと説明し始めています。日本の場合には、政策が十分に理解されないので、なかなかインフレにならないというわけです。

もしそれが本当だとすると、日本で合理的な期待形成ができない理由は2つしかありません。ひとつは、日銀の説明が稚拙であるということ。もうひとつは、日本人の理解力が乏しいことです。

日銀は日本人の理解力が乏しいとは言えませんから、日銀のコミットメントが小さかったとして、インフレ率が2%になるまで緩和策を継続するという強いコミットメント(オーバーシュート型コミットメント)の採用を決定しました。

しかし日銀側のホンネはおそらく後者でしょう。こうした考え方は、日銀官僚ともいうべき生え抜き行員の中にはかなり以前から脈々と受け継がれているものだからです。

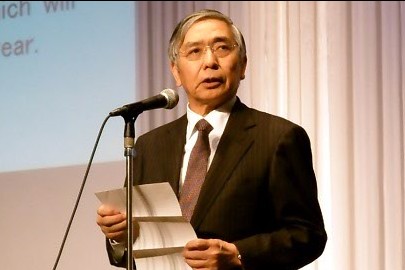

これまでは黒田総裁が主導したサプライズ型の政策が前面に出ていましたが、今回の政策はおそらく内部昇格者である中曽副総裁が主導したものと考えられます。適合的期待形成というキーワードを押し出すことで、金融政策が長期戦になる(場合によっては撤退戦になる)ことへのエクスキューズにしたものと思われます。

本当のところどちらが正しいのかは分かりませんが、大局的に見た場合、今回の決定会合は、量的緩和策の重要な折り返し地点であると考えるのが妥当でしょう。