性的少数者(LGBT)への差別的な表現で批判を受けていた新潮社の月刊誌「新潮45」が突然、休刊を発表しました。同誌への批判が高まっていた事が直接的な原因ですが、背景には雑誌媒体の凋落というビジネス上の理由があります。

民主国家における「言論の自由」にはルールがある

新潮45は2018年8月号に、自民党の杉田水脈衆院議員の寄稿を掲載しましたが、同性カップルなどについて「生産性がない」とした記述が差別的であると批判を浴びていました。10月号では批判に対する反論を掲載する特集を組みましたが、同社の佐藤隆信社長は「常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現」があったと表明。9月25日には同誌の休刊が発表されました。

戦後の日本は、言論の自由が保障された民主国家ですが、言論の自由というのは、国民1人ひとりが等しく権利を持ち、人間として尊重されることが大前提となっています。特定の人物の存在を否定したり、尊厳を傷つける言論というのは、言論の自由の範疇には入りません。

これは民主主義の原理原則であり、絶対的に守らなければいけないルールです。

このルールを崩してしまえば、日本の隣にある巨大な国家や、同じく日本の隣にある個人崇拝の国家と変わらなくなってしまいます。

性的少数者に対して「生産性がない」と表現するのは、仮に国会議員という国民から選ばれた人物によるものであっても、民主国家においては論外であり、これを掲載した新潮45に批判が集まるのは当然の結果といってよいでしょう。

しかしながら、こうした批判が集まったからといって、いきなり休刊(事実上の廃刊)というのはあまりにも唐突な感じがすることは否めません。批判を受け止めるにしても、言論雑誌ですから本来ならいろいろな対処方法があるはずです。

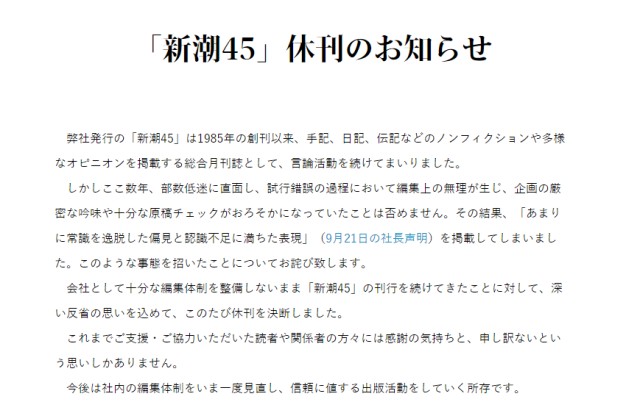

新潮社のサイトに掲載された休刊の案内

雑誌ジャーナリズムの終焉を加速させる?

つまり新潮社は、新潮45の扱いについて迷走したあげく休刊にしてしまったわけですが、背景には雑誌媒体がビジネスとして成立しなくなっているという経営上の問題があると考えられます。

新潮社は歴史のある出版社であり、日本の雑誌ジャーナリズムの一翼を担ってきた会社のひとつです。こうした出版社が、明らかに差別表現になることが分かっている寄稿をそのまま掲載することは通常あり得ません。それにもかかわらず掲載を強行し、安易な反論特集も行ったのは、とにかく部数を稼ぎたいという切迫した事情があったものと考えられます。

しかし雑誌ジャーナリズムはもはやビジネスとして成立しないほど低迷しており、仮に今回、新潮45が話題性によって部数を回復しても、今後、継続的に利益を出すことはほぼ不可能だったと考えられます。

一方でこのような差別表現を許してしまえば、今度は雑誌単体の問題では済まなくなり、最終的には新潮社というブランドそのものにキズがつく可能性が高くなってきます。

本来であれば、そうならないよう経営陣が事前に舵取りする必要がありますし、それが経営者の責務というものですが、現経営陣には十分な当時者能力がなかったようです。その結果として、ひとつの雑誌の暴走を許し、最終的には問題から逃げるように休刊にしてしまいました。

これは単にひとつの媒体の問題ではなく、経営そのものの問題です。

はからずも新潮社は、雑誌ジャーナリズムがもはやビジネスとして成立していないことを自ら露呈してしまいました。もしかすると今回の一件は、雑誌ジャーナリズムそのものの終焉を加速させる結果となるかもしれません。